최근 정치권과 언론을 달궜던 ‘한국은행 관봉권 띠지 논란’이 가짜뉴스로 드러났다. 개혁신당의 천하람 의원이 한국은행 국감에서 확인한 사실은, 애초에 퍼진 주장 자체가 근거 없는 이야기였다는 것이다.

지난 9월 22일 국회 법사위 입법청문회에서 ‘띠지가 있으면 반드시 서명되기 때문에 그 돈이 어디로 갔는지 반드시 찾을 수 있다’는 백해룡 경정의 발언에서 비롯된 띠지 논란은 이로써 완전히 종지부를 찍게 되었다.

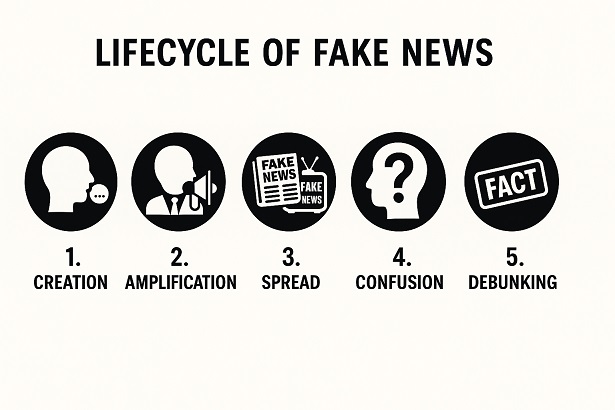

- 가짜뉴스는 어떻게 시작되는가

가짜뉴스는 보통 주변부에서 출발한다. 유튜브, SNS, 온라인 커뮤니티 같은 곳에서 극단적 표현과 확인되지 않은 소문이 섞이면서 등장한다. 이번 띠지 논란도 그랬다. 백해룡이라는 인물이 근거 없는 주장을 퍼뜨렸고 그것을 민주당이 덥석 물어 확대, 재생산되었다.

- 정치권과 언론의 증폭

문제는 여기서부터다. 정치권은 검증 없이 ‘의혹’으로 포장해 공격 수단으로 삼았다. 전현희 더불어민주당 의원은 “관봉권 띠지 분실 사건은 사안을 자초한 검찰이 아니라 별도 독립된 특검 혹은 상설특검에 의해서 진상을 규명해야 합니다.”라고 말하기까지 했다. 언론은 언론 대로 클릭과 조회수를 위해 자극적인 프레임을 차용해 보도했다. 가짜뉴스는 사실 확인 과정 없이 순식간에 공적 의제로 부상했다.

- 진실이 드러나면?

시간이 지나 한국은행이 직접 확인해주자, 가짜뉴스임이 밝혀졌다. 하지만 이 시점에서 이미 가짜뉴스는 확산→논란→정치적 소비의 수명을 다 마친 뒤였다. 결국 진실이 밝혀져도 처음 퍼진 ‘의심과 불신’은 완전히 회복되지 않는다.

- 가짜뉴스의 생애주기

발생: 주변부에서 근거 없는 주장 등장

확산: 정치권·언론이 인용하며 확대

논란: 사회적 의제화, 대중의 분노 유발

검증: 뒤늦게 사실 확인 → 가짜뉴스로 판명

소멸: 관심에서 사라지지만, 불신의 흔적은 남음

교훈

가짜뉴스는 단순한 해프닝이 아니다. 정치적 무기로 쓰일 수 있고, 사회적 신뢰를 무너뜨린다. 이번 띠지 논란은 “사실 확인 없는 의혹 제기”가 얼마나 위험한지 보여주는 사례다. 가짜뉴스의 생애주기를 끊는 유일한 방법은 초기 단계에서의 검증이다.