오늘 국회 법제사법위원회 회의장을 지켜보며 떠오른 단어는 하나였다. “염치(廉恥)”.

법과 제도를 만드는 사람들이 가장 먼저 지켜야 할 덕목이 바로 수치심이다. 그러나 오늘 법사위는 오히려 수치심을 잃은 자들의 향연처럼 보였다.

법과 제도의 최후 보루에서

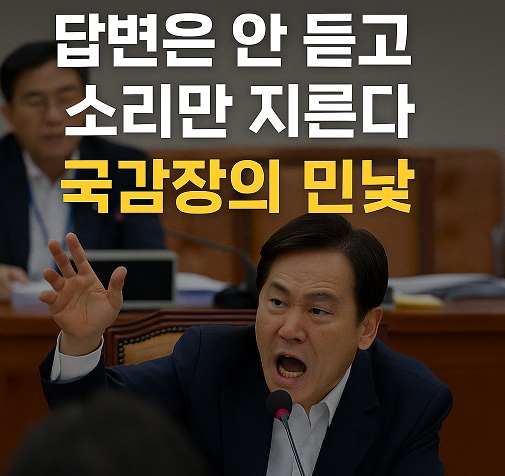

법사위는 입법부 안에서 특별한 의미를 가진다. 단순히 법안을 심사하는 자리가 아니라, 법치주의와 사법의 독립성을 지켜야 하는 최후의 보루다. 하지만 오늘 그 자리에서는 책임과 양심을 저버린 채, 자기 진영을 위한 말싸움과 억지 논리만이 오갔다. 국민의 눈높이를 의식하는 대신, 오히려 국민의 시선을 무시하는 태도가 만연했다.

수치심을 잃은 정치인의 특징

수치심을 잃은 정치인에게서 드러나는 특징은 세 가지다.

- 거짓말을 서슴지 않는다.

사실관계가 드러나도 오히려 더 큰 목소리로 왜곡한다. - 책임을 회피한다.

잘못을 지적받아도 사과 대신 상대방 탓으로 돌린다. - 공적 자리를 사적 투쟁의 장으로 만든다.

국가의 미래보다 당장의 정치적 이익만이 우선이다.

오늘 법사위는 이 세 가지 모습이 교차하며, 하나의 교과서처럼 펼쳐졌다.

공동체를 지탱하는 마지막 장치

법과 제도가 외부의 억제 장치라면, 수치심은 내부에서 작동하는 감시자다. 결국 공동체를 유지하는 실제 힘은 사람들이 스스로에게 거는 제동, 곧 염치다. 이 보이지 않는 기둥이 무너졌을 때, 사회는 법과 제도로도 막을 수 없는 붕괴를 겪는다. 오늘 법사위를 바라보며 한국 사회가 왜 위태로운가를 다시금 확인하게 된다.

👉 오늘의 결론: 법사위가 ‘수치심 잃은 자들의 향연’이 되는 순간, 민주주의는 가장 깊은 곳에서부터 흔들리기 시작한다. 정치인 한 명 한 명이 되찾아야 할 것은 화려한 언변이 아니라 단순한 양심과 염치다.