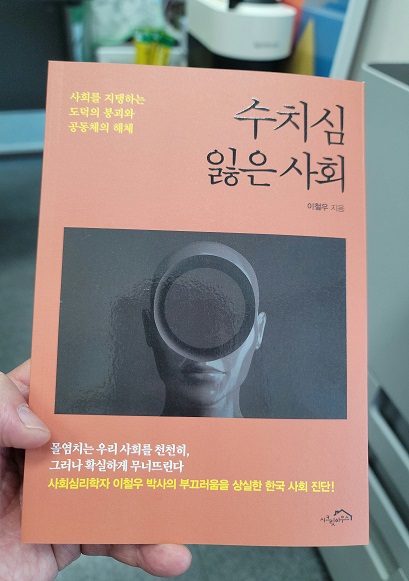

오늘, 제 책 《수치심 잃은 사회》가 출간되었습니다. 이 글은 책의 핵심 주제 중 하나인 ‘수치심’에 대해 간략히 정리한 내용입니다.

우리는 왜 얼굴이 붉어질까?

어릴 적, 잘못한 것도 아닌데 선생님이 이름을 부르면 괜히 가슴이 두근거리고 얼굴이 화끈 달아오른 경험이 있나요? 혹은 사람들이 웃는 소리가 나를 향한 것 같아 고개를 숙인 적이 있나요? 그 순간 느끼는 감정, 바로 ‘수치심’입니다.

수치심의 정의

심리학에서 수치심(shame)은 “타인의 시선 속에서 자신이 기준에 미치지 못한다고 느낄 때 드는 감정”입니다. 여기서 중요한 건 ‘타인의 시선’입니다. 나 혼자 잘못을 깨달을 때 느끼는 죄책감과 달리, 수치심은 ‘누군가가 나를 보고 있다’는 전제가 있을 때 생겨납니다. 따라서 시선이 없으면 수치심도 없습니다.

철학자 마르셀은 수치심을 “자기 자신이 낯설게 느껴지는 순간”이라 표현했습니다.마치 거울 앞에서 불쑥 발견한 표정처럼, 타인의 시선이 나를 새롭게 비추는 순간입니다.

수치심의 본질

수치심(shame)은 자신이 어떤 기준에 미치지 못했다고 느낄 때

마음속 깊이 일어나는 불편하고 괴로운 감정입니다. 그 기준은 사회적 시선과 내면의 규범이 함께 만듭니다.

내면적 기준 : “나는 정직해야 한다”, “나는 성실해야 한다”

사회적 기준 : 타인이 기대하는 행동 규범, 문화적 가치관

둘 중 어느 쪽을 어겨도 수치심이 찾아옵니다.

죄책감과의 차이

많은 사람이 수치심과 죄책감을 혼동합니다.

죄책감: “내가 잘못된 행동을 했다” → 행동을 바꾸게 함

수치심: “내가 잘못된 사람이다” → 존재를 숨기게 함

즉, 죄책감은 행동을 수정하게 만들지만, 수치심은 사람을 위축시키거나 회피하게 만듭니다.

수치심의 사회적 기능

수치심은 단순히 불편한 감정이 아닙니다. 사실 인류가 사회를 유지하는 데 필수적인 ‘심리적 안전장치’입니다.

1. 규범 준수 – 사람들은 ‘망신’ 당하지 않기 위해 법과 규칙을 지킵니다.

2. 관계 유지 – 타인의 신뢰를 잃지 않기 위해 자신의 행동을 조심합니다.

3. 자기 성찰 – 스스로를 돌아보고 기준을 높이려는 동기를 제공합니다.

즉, 수치심은 개인을 억압하는 족쇄이면서도, 동시에 사회를 부드럽게 묶어주는 끈입니다.

그런데, 우리는…

문제는 현대 사회에서 이 ‘끈’이 점점 느슨해지고 있다는 점입니다. 잘못을 저질러도 고개를 숙이지 않고, 오히려 당당하게 웃는 얼굴이 뉴스에 나옵니다. ‘부끄러움’을 느끼지 않는 사람들, 그리고 그 모습을 당연하게 받아들이는 사회. 이 책이 던지는 질문은 바로 여기서 시작됩니다.

수치심은 인간 사회의 도덕 경고등입니다. 무분별한 행동을 자제하게 하고 타인과의 관계에서 신뢰를 지키게 하며 공동체 규범을 유지하게 합니다. 이 경고등이 꺼져 버린 사회에서는 거짓말, 약속 파기, 타인 이용이 아무렇지 않게 벌어집니다.

현대 사회의 수치심 실종

문제는 오늘날 많은 사람들이 수치심을 느끼는 능력 자체를 잃고 있다는 점입니다. 권력자들의 뻔뻔한 언행, 범죄 후 사과 대신 변명과 책임 전가,온라인에서의 무책임한 악성 댓글

수치심 결핍은 결국 공동체 붕괴로 이어집니다. 서로에 대한 최소한의 배려와 신뢰가 사라지기 때문입니다.

마치며

수치심은 불편한 감정이지만, 우리를 사람답게 만드는 중요한 감정입니다. 수치심을 잃는 순간, 사회는 더 거칠고 위험해집니다.