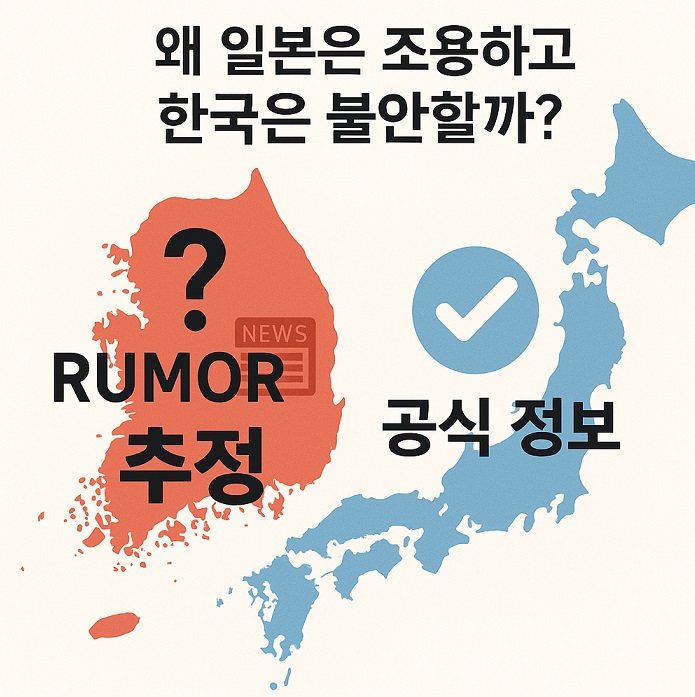

한‧일 관세 협정 관련 보도를 비교해 보면 특이한 현상이 보입니다.

- 일본 언론은 타결 소식만 보도하고 이후 거의 침묵.

- 한국 언론은 타결 이후에도 기사 홍수, 해석 난무, 불안 증폭.

같은 사안을 두고 왜 이렇게 상반된 반응이 나타났읗까요? 이 차이는 단순한 언론 스타일의 문제가 아니라, 두 사회의 정치 신뢰 구조와 언론의 자기 역할에 대한 인식 차이를 그대로 반영합니다.

일본 언론이 이후 사실상 조용했던 이유는 단순합니다.

1. 정부 발표에 대한 기본적 신뢰

일본은 정부가 발표하면 그게 공식·정확한 정보일 가능성이 높다는 사회적 경험이 누적돼 있습니다. “골격 타결이면 실제 타결이구나. “추가로 시끄럽게 따질 필요가 없겠네.” 이런 식의 낮은 경계—높은 제도 신뢰가 작동합니다.

2. 언론이 정치적 전투장을 만들지 않음

일본 주요 언론은 한국처럼

- ‘이겼냐 졌냐’,

- ‘굴욕이냐 외교참사냐’,

- ‘너무 내줬다’,

같은 정치적 프레임을 적극적으로 만들지 않습니다. 언론이 갈등과 대립의 생산자가 되려 하지 않고, ‘정책 정보의 전달자’ 역할에 머무르는 경향이 강합니다.

3. 실무관료와 외교부에 대한 신뢰

일본은 관세·통상 문제에서 전문 관료조직의 역량이 크고 안정적입니다. 그래서 “엉터리 협상을 했을 리 없다”는 기본 기대가 있습니다. 반면 한국:은 신뢰 부족 + 정쟁 프레임 + 정부 발표의 불확실성이 겹쳐집니다. 이 결과 한국 언론 환경에서 같은 사건은 자동적으로 격렬한 ‘해석전’이 됩니다.

1. 정부 발표 자체가 의심의 대상

한국 사회는

- 정보의 누락

- 과장 발표

- 모호한 문구로 시간 끌기

- 나중에 달라지는 내용

이런 경험이 너무 많았습니다. 그래서 국민과 언론 모두 “말은 그렇게 했지만 실제 내용은…” 하며 자동적으로 의심 모드로 들어갑니다. 이번 관세협정의 경우도

- ‘완전 타결’,

- ‘포괄적 합의’,

- ‘팩트시트 미제공’,

- ‘일본·미국 발표와 문구 불일치’

같은 요소가 불안 증폭의 재료가 됐습니다.

2. 언론이 ‘정치적 전투’를 즐기는 구조

한국 언론은 사실 전달보다 정치적 해석 경쟁에 가깝습니다.

- 어느 쪽이 더 얻었나?

- 외교 참사인가 성과인가?

- 왜 일본은 저렇게 조용한가?

- 합의문이 왜 없나?

이런 정치 프레임 생산 자체가 언론 업(業)의 한 부분이 되어 있습니다. 정쟁이 언론의 트래픽을 올려주기 때문입니다.

3. 행정부의 ‘불신 프리미엄’

정권이 누가 되었든, 한국에서는 정보를 보태서 말하는 경우가 많았고 후속 설명이 달라지는 사례가 누적돼 왔습니다그래서 국민 입장에서는 “발표는 발표고, 진짜는 따로 있을 것”이라는 해석습관이 형성되어 있습니다.

이런 차이는 무엇을 의미하나?

① 정치적 신뢰의 차원에서 일본이 더 안정되어 있다

일본은 정부·관료조직에 대한 평균적 신뢰가 한국보다 높습니다. 그래서 일단 발표가 나오면 사회 전체가 “그렇구나” 하고 넘어갈 수 있습니다. 한국은 발표 이후의 해석전이 본게임입니다.

② 언론이 갈등을 증폭시키는 정도가 한국이 훨씬 크다

한국 언론은

- 누가 이겼나

- 누가 속았나

- 이것이 정권에 유리한가 불리한가

를 중심으로 기사를 씁니다.

일본 언론은

- 정책의 내용

- 영향

- 절차

위주로 쓰기 때문에 큰 파장이 적습니다.

③ 한국 국민은 외교 협상 과정의 투명성에 대한 경험적 불신이 강하다

한국 외교의 역사는 ‘알고 보니 다르더라’의 반복이 많았습니다. 그래서 사람들은 모호한 표현이 나오면 더 불안해합니다. 일본은 “협상 내용은 통상관료가 알아서 잘 했을 것”이라는 구조적 신뢰가 존재합니다.

④ 한국은 ‘정치 감정’이, 일본은 ‘정책 기술’이 논쟁을 좌우한다

외교 보도는 특히 이 차이를 극명하게 드러냅니다.

- 한국: 외교는 곧 정치 → 감정·프레임·승패가 중요

- 일본: 외교는 전문 행정 → 절차·기술·경제성이 중요

이번 관세협정 보도도 이 틀을 그대로 반영합니다.

결론: 일본의 침묵은 안정성의 표현, 한국의 소란은 불신의 표현이다

일본이 조용한 것은 정부·관료·절차를 신뢰하는 사회에서 나타나는 정상적인 반응입니다. 한국이 소란스러운 것은 정부 발표의 신뢰도와 언론 환경이 불안정한 사회에서 나타나는 구조적 반응입니다. 결국 “일본은 안심, 한국은 불안” . 이 차이는 정책 자체의 문제가 아니라, 두 사회가 정부·언론·절차를 어떻게 경험해왔는지의 차이를 보여줍니다.