Science Daily에 흥미로운 기사가 올라왔습니다. 아래는 그 내용입니다.

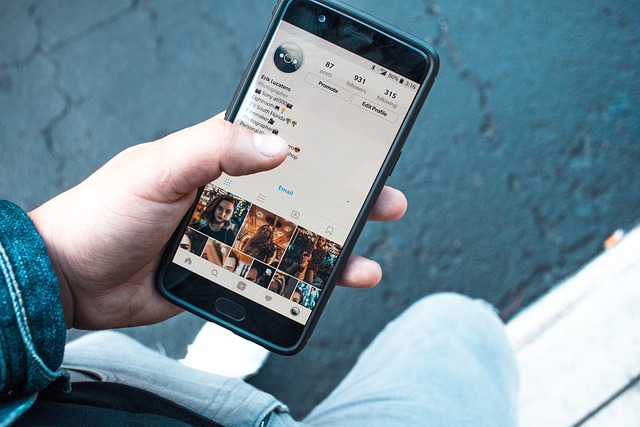

피츠버그 대학 연구진이 밝힌 흥미로운 연구가 있습니다. 스마트폰의 다양한 센서(예: GPS, 가속도계, 사용 패턴 등)를 활용해 일상에서 감지되는 행위 패턴을 분석하면 불안, 우울증 등 정신 건강 위험 신호를 조기에 포착할 수 있다는 내용입니다. 이 방식은 기존의 자가 보고 설문조사 방식보다 더 지속적이고 실생활 중심의 데이터를 제공할 수 있어 임상적 활용 가능성이 주목받고 있습니다.

연구진은 또 “p‑factor”라는 개념, 즉 다양한 정신 증상들 사이의 공통 요인과의 상관성도 일부 포착했다고 밝혔습니다.

🧠 심리학적 해설: 일상의 흔적이 마음의 신호가 되다

이 뉴스는 단순히 기술의 진보만을 말하는 게 아닙니다. 심리학적으로 보면, 의미 있는 관찰과 해석이 가능한 “작은 행동 흔적”이 우리 마음의 상태를 반영할 수 있다는 가능성을 보여주는 중요한 단서가 됩니다.

비의식적 패턴의 의미

우리가 인지하지 못한 채 반복하는 행동—예를 들어 하루 중 걸음 수가 급격히 줄거나, 앱 사용 패턴이 바뀌는 것—이 사실은 스트레스나 우울감의 증상이 될 수 있습니다.

심리학에서는 이런 비의식 행동 변화를 ‘무의식적 신호’로 볼 수 있으며, 일정한 패턴을 인식해 주의를 기울이면 자기 인식(self‑awareness)을 높일 수 있습니다.

자가 보고의 한계 보완

전통적으로 정신 건강 평가에서는 설문지나 면담을 통해 개인이 자신의 상태를 보고하는 방식을 많이 사용해 왔죠. 하지만 이것은 기억 편향, 사회적 바람직성(needs to appear good), 망각 등 여러 오류에 취약합니다.

기술 기반의 행동 데이터는 이런 한계를 보완할 수 있고, 더 자연스러운 맥락에서의 변화를 잡아낼 수 있다는 점에서 의미가 크죠.

“p‑factor” 개념과 통합적 접근

여러 정신 증후군들을 공통 요인 하나로 설명하는 p‑factor 접근은, 증상별로 분리된 해석 대신 마음과 행동을 통합적으로 보자는 흐름과도 연결됩니다.

스마트폰 분석이 그런 통합적 시야를 제공할 수 있다면, 예방·중재적 개입 모델에도 변화를 줄 수 있습니다.

하지만 주의할 점도 많습니다. 사생활 침해 우려, 거기서 오는 불안감, 오진 가능성, 기술 접근성 불균형 등이 모두 윤리적·실용적 난제입니다.

💬 독자에게 던지는 질문

당신의 스마트폰 사용 패턴—걸음 수, 앱 사용 빈도, 수면 시간 등—이 마음 상태와 연결될 수 있다는 생각, 혹시 해본 적 있으신가요?

만약 스마트폰이 당신의 심리 변화를 미리 포착해 알림을 준다면, 반가울까요 아니면 부담스러울까요?

일상에서 ‘작은 신호’를 의식적으로 포착하려면, 어떤 습관이나 태도를 기르면 좋을까요?